Bei Ruinart im Champagner-Keller

Bei der diesjährigen Paris-Tour haben wir einen Abstecher in die Champagne gemacht. Inklusive einer Besichtigung der Champagner-Keller bei Ruinart samt Gläschen Schampus danach. Toll.

Als Sekt-Verächter in die Champagne? Was soll ich denn da? Aber inzwischen weiß ich, dass guter Champagner einfach viel besser schmeckt als der Billig-Sekt, den man üblicherweise so gewohnt ist. Also auf in die Champagne…

Susanne holte uns vom Flughafen in Paris ab, Mittags waren wir dann schon dort pünktlich zum Mittagessen in einem kleinen Restaurant. Danach folgte ein Blick aufs Grab des Champagner-Erfinders Dom Pérignon und eine Verkostung beim kleinen Hersteller JM Gobillard et Fils direkt gegenüber, wo ich dann auch ein paar Flaschen gekauft habe.

Nach einem hervorragenden Abendessen verbrachten wir einen Abend voller Gespräche und dem Köpfen der ersten Champagner-Flaschen in einem gemütlichen Gästehaus (Gîtes). Am Morgen besichtigten wir kurz die beeindruckende Kathedrale Notre-Dame in Reims, wunderten uns, wie die Straßenbahn ohne Oberleitungen auskam, aßen zu Mittag und fuhren dann zu Ruinart:

Hinab ging es die Treppen in die kühlen Kalkstein-Keller.

Hinab ging es die Treppen in die kühlen Kalkstein-Keller. Die Gänge bei Ruinart ziehen sich über drei Ebenen und sind rund acht Kilometer lang. Überall finden sich kleine Buchten, größere Nebenräume oder riesige Kalk-Kathedralen.

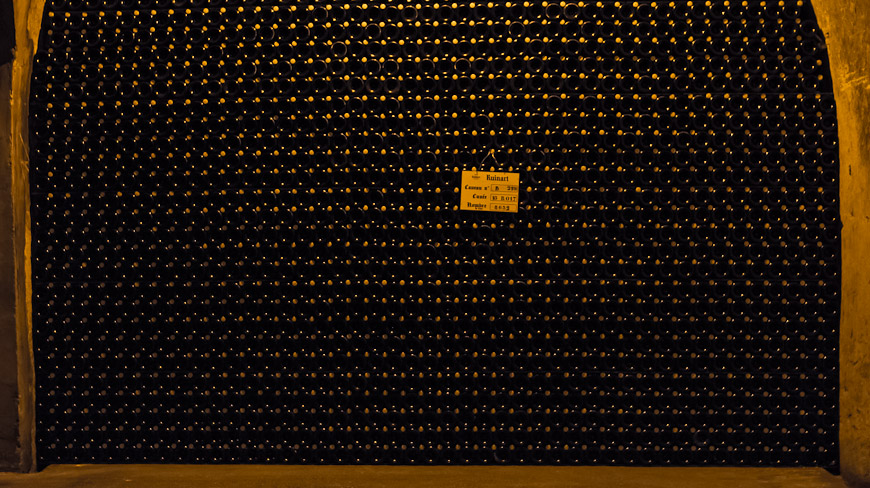

Die Gänge bei Ruinart ziehen sich über drei Ebenen und sind rund acht Kilometer lang. Überall finden sich kleine Buchten, größere Nebenräume oder riesige Kalk-Kathedralen. Hier lagern die Flaschen mit dem mit Hefe versetzten Wein anfangs waagerecht. Das dauert bei Champagner mindestens 15 Monate, bei guten Sorten aber auch einige Jahre.

Hier lagern die Flaschen mit dem mit Hefe versetzten Wein anfangs waagerecht. Das dauert bei Champagner mindestens 15 Monate, bei guten Sorten aber auch einige Jahre. Sie sind abschnittsweise beschriftet, leider nur mit wenig spektakulären Zahlenkolonnen, aus denen die Besucher nicht schließen können, wie lange die Flaschen schon lagern.

Sie sind abschnittsweise beschriftet, leider nur mit wenig spektakulären Zahlenkolonnen, aus denen die Besucher nicht schließen können, wie lange die Flaschen schon lagern. Auch über die Sorte geben die Schilder keine offensichtliche Aussage. Schade eigentlich, sonst könnte man schätzen, welche Werte in diesen Buchten lagern, die teils mit einigen zehntausend Flaschen gefüllt sind.

Auch über die Sorte geben die Schilder keine offensichtliche Aussage. Schade eigentlich, sonst könnte man schätzen, welche Werte in diesen Buchten lagern, die teils mit einigen zehntausend Flaschen gefüllt sind. Die Flaschen haben noch kein Etikett und sind mit einem Kronkorken verschlossen. Sie stauben hier vor sich hin, manchmal bildet sich auch Schimmel am Glas.

Die Flaschen haben noch kein Etikett und sind mit einem Kronkorken verschlossen. Sie stauben hier vor sich hin, manchmal bildet sich auch Schimmel am Glas. Nach der Reifezeit muss die Hefe wieder raus aus der Flasche. Das geschieht per Rütteln, was bedeutet, dass die Flaschen drei Wochen lang einmal am Tag um ein paar Grad gedreht und langsam mit dem Hals nach unten gekippt werden.

Nach der Reifezeit muss die Hefe wieder raus aus der Flasche. Das geschieht per Rütteln, was bedeutet, dass die Flaschen drei Wochen lang einmal am Tag um ein paar Grad gedreht und langsam mit dem Hals nach unten gekippt werden. Das findet maschinell oder seltener per Hand statt. Ruinart präsentiert ein paar der Rüttelpulte effektvoll in einer der größten Kalkhöhlen.

Das findet maschinell oder seltener per Hand statt. Ruinart präsentiert ein paar der Rüttelpulte effektvoll in einer der größten Kalkhöhlen. Dadurch sammelt sich die Hefe zuerst in der Wölbung, später rutscht sie komplett in den Flaschenhals (was man hier leider praktisch gar nicht sieht).

Dadurch sammelt sich die Hefe zuerst in der Wölbung, später rutscht sie komplett in den Flaschenhals (was man hier leider praktisch gar nicht sieht). Danach folgen die Degorgierung (das Reinigen und Öffnen der Flasche zum Entfernen des Hefepfropfens) und die Dosage (das Auffüllen der Flaschen mit Zucker oder anderen Weinen), was auch irgendwo in den Kellern stattfindet. Jetzt noch der typische Champagner-Korken rein und per Draht festgezurrt, Etikett druff und ab in den Verkauf.

Danach folgen die Degorgierung (das Reinigen und Öffnen der Flasche zum Entfernen des Hefepfropfens) und die Dosage (das Auffüllen der Flaschen mit Zucker oder anderen Weinen), was auch irgendwo in den Kellern stattfindet. Jetzt noch der typische Champagner-Korken rein und per Draht festgezurrt, Etikett druff und ab in den Verkauf. Oder ab zur Verkostung. Es gibt zwar nur ein Glas, aber das gut eingeschenkt. Und von gutem Tropfen, für mich ein Dom Ruinart Rosé von 1998 für mindestens 200 Euro die Pulle. Stößchen…

Oder ab zur Verkostung. Es gibt zwar nur ein Glas, aber das gut eingeschenkt. Und von gutem Tropfen, für mich ein Dom Ruinart Rosé von 1998 für mindestens 200 Euro die Pulle. Stößchen…

Haufenweise weitere Fotos gibt’s im Facebook-Fotoalbum von Thorsten.

Noch ein bisschen Hintergrund: Sekt und Champagner sind Schaumweine nach ursprünglich identischem Herstellungsverfahren, das in der Champagne entstand – als maßgeblicher Entwickler, wenn „nach heute herrschender Ansicht“ auch nicht Erfinder gilt der französische Mönch Dom Pérignon. Seit rund 100 Jahren darf nur der in der Champagne in traditioneller Flaschengärung hergestellte Schaumwein als Champagner verkauft werden. Es gibt dutzende große Häuser, hunderte kleine Winzer (die nicht immer selbst den Champagner wirklich herstellen) und über 15.000 Champagner-Sorten. Warum viele der großen Champagner-Häuser deutsche Namen tragen, erklärt die Wikipedia.

Die nach gleichem Verfahren hergestellten Schaumweine aus anderen Gebieten heißen anders: Winzersekt in Deutschland, Crémant in Frankreich, Cava in Spanien. Sekt (ohne diese Namenszusätze) unterliegt weniger strengen Herstellungsvorschriften, sodass sich kostengünstigere Herstellungsverfahren durchgesetzt haben, vor allem die Tankgärung unter Zuführung von technischer Kohlensäure sowie die Flaschengärung mit Umfüllen ohne Abrütteln (Transvasierverfahren). Also wäre jetzt der nächste Schritt, sich mal durch ein paar bessere Sektsorten oder Winzersekt durchzuprobieren.

Kurz noch was zum Foto-Equipment: Die Fotos im Ruinard-Keller habe ich mit meiner Sony NEX-5 mit Nikon-Adapter und dem Sigma 30mm/f1,4 aufgenommen; bei dem der Kathedrale saß das Standardobjektiv 18-55 drauf. Die übrigen Fotos inklusive dem Titelbild oben stammen vom Smartphone, ein Samsung Note.